|

[1]江戸時代に生まれた竹千筋細工

温暖な気候と豊かな水に恵まれる駿河地方(現在の静岡市)の安倍川流域は良質な竹が採れ、江戸時代初期にはすでに竹細工の産地として全国的に知られていました。細い短冊状に割いた竹を編んだ笠や、竹ひごを組み立てた鈴虫籠などの竹細工が盛んに作られていました。そのような竹細工から駿河独自の丸いひごを使った竹千筋細工が生まれたのは、江戸時代の天保11年(1840年)のことと伝わっています。華道や茶道などに通じる三河の武士・菅沼一我(すがぬまいちが)が技術を清水猪兵衛(しみずいへえ)に伝え、彼が工夫を重ね、竹千筋細工の技法を確立したといわれています。明治6年(1873年)に開催されたウィーンの国際大博覧会に、駿河の竹千筋細工は日本の特産品として出品されました。

竹千筋細工は側面を面取りした丸ひごを組み立てて作られます。ひごの表面を曲線状に削るため、柔らかく繊細な美しさが生まれます。「竹千筋細工は鳥籠や虫籠を作る技法がベースにあり、それらが盛んに作られたこともあって、その繊細は『鳥の羽を傷めないほど』とうたわれてきました」と篠宮康博さんは言います。篠宮さんは伝統的な竹千筋細工の技法を今も受け継ぐ、数少ない職人の一人です。父親が竹細工職人だったことからごく自然に竹細工作りの道へ入り、さらに竹千筋細工の技術を身につけました。現在は自宅に隣接する工房で、お弟子さんと二人三脚で、小物入れや茶卓、花器などの日用品を中心にさまざまな竹千筋細工を作っています。

[2]竹千筋細工の工程

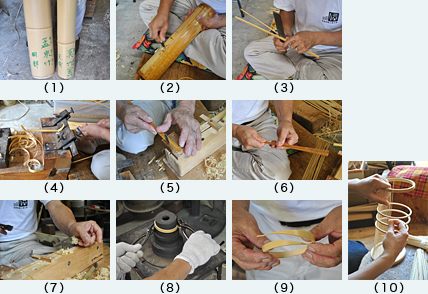

竹千筋細工は、竹の加工から仕上げ作業まで、大きく「ひご作り」「輪っぱ作り」「組み立て」の工程に分かれています。なかでも職人の技術力の差が出るのが、なたで細かく竹を割き分けていく作業です。割き分けることを「へぐ」といいます。竹千筋細工では、一般的にひごに向く竹の外側しか使いませんが、篠宮さんは内側も細い短冊状にへいで編み細工に使います。

「豊富にある竹とはいえ、技術力で資源を無駄なく使うことも職人の大切な仕事です」と、篠宮さんは言います。篠宮さんは子どもたちに故郷の伝統工芸を伝えるため、工程の一部を小学校の社会科の授業などで披露しています。

| (1) |

原料となる竹。左は中国大陸からの外来種・孟宗竹、右は日本の固有種・真竹。真竹は孟宗竹に比べて細く、厚みも薄いためひご作りに、孟宗竹は大きなものを作る場合に向きます。 |

| (2) |

丸ひご作り。表皮が残っていると傷が目立つため、二つに割った竹の表皮を削ります。 |

| (3) |

なたで竹の繊維にそって縦に割き分けます。 |

| (4) |

へいだ竹を写真の剪台(せんだい)で一定の厚さにそろえます。 |

| (5) |

小割りで竹の先端に等間隔で切れ目を入れます。 |

| (6) |

切れ目を入れた竹を両手でしごいて、細いひごに分けます。 |

| (7) |

直径1.8mmから0.5mmの小さな穴が並んだひごこきで面取りし、丸ひごに仕上げます。穴の周囲が刃になっていて、大きな穴から小さな穴へと何度も通すことで太さを調整します。 |

| (8) |

輪っぱ作り。胴乱(どうらん)と呼ばれる円柱状の道具(写真中央の黒いもの)で、中で火を焚いて胴乱を内側から熱します。熱した胴乱に竹を巻きつけて成形します。 |

| (9) |

輪の形にした竹は両端を斜めに切って接着剤で留めます。表面を磨いて、継ぎ目がわからないようにします。この処理も特徴です。最後に、輪っぱにひごを差し込む穴を開けます。 |

| (10) |

組み立て作業。輪っぱを要所要所に配し、そこに丸ひごを通して作品を組み立てます(写真は円柱状の花入れを作成)。 |

篠宮さんは小さな物入れから大きな電灯カバー、変わったものでは洋服を飾るトルソーまで、大小さまざまな作品を手がけてきました。「このようなものを作ってほしいという依頼があれば、これまで竹千筋細工では作られたことのない造形のものでも作ってきました。もの作りの技術があれば、ほかの人が手がけたことのない作品でも、自ら作り出すことができます。そこが、この仕事の一番楽しいところです」と篠宮さんは語ります。篠宮さんの旺盛な創作意欲は、熟練の職人になった今でも衰えることはありません。

[3]技術を受け継ぐために

竹千筋細工の職人の数は昭和20〜30年をピークに減少傾向にあります。それでも昭和50年代までは竹千筋細工の電灯カバーが流行したため、多くの職人が健在でした。しかし、需要の減少とともに、職人も減少。現在、竹千筋細工の職人で作る静岡竹工芸協同組合の組合員は12人とピーク時の五分の一ほどで、後継者不足は深刻な問題です。

幸いなことに、篠宮さんの工房には10年ほど前に大村恵美(おおむらえみ)さんが弟子入りし、篠宮さんの技術は次世代へと受け継がれつつあります。大村さんは静岡県出身で、現在27歳。たまたま訪れたイベントに伝統工芸品の展示があり、そこで初めて竹千筋細工を知りました。大村さんは、「県内出身ですが、竹千筋細工は知りませんでした」と笑います。「もの作りに興味があったので、作ってみたいと思って」という軽い気持ちで組合に相談し、篠宮さんの工房に通うようになったそうです。趣味程度の気持ちで始めた大村さんでしたが、その魅力にはまり、今では篠宮さんの片腕として、また竹千筋細工を受け継ぐ若い職人に成長しています。

「どこにもの作りの心が眠っているかはわかりません」と、弟子の成長に篠宮さんは目を細めます。「やってみたいと思う若い人のための機会を作らなくては」と、篠宮さんは世襲にこだわらず、より門戸を広げ、新しい職人を育てていくことが重要だと言います。

竹千筋細工の継承には後継者不足のほか、良質な材料の不足や工具作りの職人の減少など、問題は尽きません。それらの解決のためにも、「竹千筋細工の職人の数を増やして、以前のような活気を取り戻したい」と篠宮さん。自身も「80歳まで現役でいること」を目標に、日々新しい作品を作り出しています。

|